Novembre. L’automne a établi solidement ses quartiers : les morsures du froid ; des arbres où s’accrochent encore quelques feuilles ; un temps chagrin où percent, certains jours, les rayons d’un soleil enfui. Mais ce sont aussi nos rues qui s’agrémentent de décorations, de lumières, de sapins, entretenant en nous l’attente de Noël.

Mais qu’en est-il justement de cette tradition du sapin, et précisément dans notre région ?

Bien attestée en Alsace, dès le XVIe siècle à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, rien ne prouve que cette tradition ait été établie en Lorraine avant la seconde moitié du XVIIIe siècle. À cette date, les autres provinces de France ignorent elles aussi cette coutume, dont l’origine est à rechercher dans l’espace germanique.

Bien attestée en Alsace, dès le XVIe siècle à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, rien ne prouve que cette tradition ait été établie en Lorraine avant la seconde moitié du XVIIIe siècle. À cette date, les autres provinces de France ignorent elles aussi cette coutume, dont l’origine est à rechercher dans l’espace germanique.

Le monde germanique ancien connaissait la coutume de l’arbre sacré. Les anciens Saxons le nommaient Irminsul. Un des combats de Charlemagne fut d’abattre cette idole païenne. La mythologie nordique possédait elle aussi une référence à un arbre, Yggdrasil, l’Arbre du Monde.

Certaines croyances païennes des Celtes (chêne, gui) ont quelque parenté avec celles de leurs cousins germains. Cependant, si elles ont pu constituer un substrat favorable, elles ne sont pas directement à l’origine de la tradition de l’arbre de Noël.

1500 ans de christianisme sont d’ailleurs passés avant même que le sapin ne soit directement associé à la fête de la Nativité. Le phénomène semble n’avoir touché à ses débuts que les protestants, les catholiques demeurant fidèles à la crèche. En effet, au moment de la Réforme, les protestants eurent tendance à rejeter la crèche, perçue comme trop catholique. Il faut aussi préciser que l’usage du sapin de Noël fut d’abord un phénomène urbain. Les campagnes, plus conservatrices, l’ont adopté plus tardivement.

Arbre toujours vert, le sapin symbolise une vie qui ne s’éteint pas, même au plus fort de l’hiver.

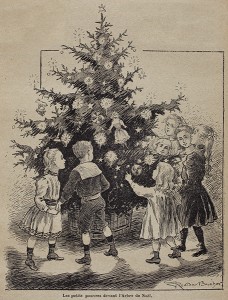

A l’origine, les décorations de l’arbre avaient un caractère symbolique : la pomme faisait référence au fruit du péché originel et au premier Adam, l’hostie non consacrée symbolisait la Rédemption, la venue du Christ, le second Adam. Au XIXe siècle, les verriers de Meisenthal, aux confins de la Moselle et du Bas-Rhin, furent parmi les premiers à souffler des boules de verre. « La légende raconte que, une année où la sécheresse avait sévi, les pommiers ne rapportèrent pas de fruits ; il n’y aurait pas de pommes rouges pour décorer les arbres de Noël. Et c’est ainsi que les maîtres verriers de Meisenthal eurent l’idée de fabriquer les boules de verre multicolores » (C. BAILLAUD et al., Noël, l’Avent et après…). On accrochait aussi au sapin de petits objets en bois, des sucreries, des bougies qu’on allumait le soir, des guirlandes. La modernité a transformé ces objets sans les faire disparaître.

A l’origine, les décorations de l’arbre avaient un caractère symbolique : la pomme faisait référence au fruit du péché originel et au premier Adam, l’hostie non consacrée symbolisait la Rédemption, la venue du Christ, le second Adam. Au XIXe siècle, les verriers de Meisenthal, aux confins de la Moselle et du Bas-Rhin, furent parmi les premiers à souffler des boules de verre. « La légende raconte que, une année où la sécheresse avait sévi, les pommiers ne rapportèrent pas de fruits ; il n’y aurait pas de pommes rouges pour décorer les arbres de Noël. Et c’est ainsi que les maîtres verriers de Meisenthal eurent l’idée de fabriquer les boules de verre multicolores » (C. BAILLAUD et al., Noël, l’Avent et après…). On accrochait aussi au sapin de petits objets en bois, des sucreries, des bougies qu’on allumait le soir, des guirlandes. La modernité a transformé ces objets sans les faire disparaître.

Il est assez étonnant de constater combien rites païens germaniques et apports chrétiens ont fusionné dans la fête de Noël. Ainsi, à côté de Weihnachtsbaum (arbre de Noël), les Allemands ont coutume d’appeler le sapin de Noël Christbaum, soit arbre du Christ (syncrétisme étonnant !). Ce mot, attesté dès le 18e siècle, semble avoir une assise populaire bien ancrée même en Sarre voisine, puisque le Wörterbuch der Mundart des Saarbrücker Landes (Dictionnaire dialectal du pays de Sarrebruck) de Friedrich SCHÖN (1922) cite Greschbämche (déformation dialectale de Christbaümchen) équivalent à Weihnachtsbaum. De même, les Anglais disent Christmas tree, les Néerlandophones Kerstboom.

C’est donc un sapin plongeant ses racines dans une tradition bien germanique que nous découvrons… Mais dont reste à creuser l’histoire de l’implantation dans notre région. Affaire à suivre dans notre second volet !

En savoir plus :

BAILLAUD, G. FOESSEL, R. OBERLÉ, T. UNGERER, Noël, l’Avent et après…

Jean-Marie CUNY et Marie VALLAS, Saint Nicolas et Noël en Lorraine

Geneviève De GAULLE-ANTHONIOZ, La traversée de la nuit

Georges L’HÔTE, La Tankiote : usages traditionnels en Lorraine

Wolfgang PFEIFER, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen

Friedrich SCHÖN, Wörterbuch der Mundart des saarbrücker Landes

Roger WADIER, Noëls lorrains des Avents à la chandeleur

Nicolas J.

Derniers articles parNicolas J. (voir tous)

- La Réforme s’implante à Metz - 18 novembre 2017

- La poésie française au féminin - 8 mars 2017

- La Moselle célébrée par Ausone - 7 février 2017

26 novembre 2020 à 16 h 25 min ·

L’église a donc simplement repris un symbole paien (L’arbre monde) pour en faire un symbole christianique avec l’étoile de Jérusalem au sommet et la crèche au pied de l’arbre. allor la question serait éceque cela c’est fait tout seule Donc les gens qui on décorer le sapin selon leur croyance, ou bien eceque c’est l’église qui sous l’inpulsion de L’inquisition de l’Europe (chasse au sorcière En réalité dernièrs druide/druidesse) sertaine région on garder leur symbole plus longtemps que d’autres c’est Aussi pourça que en Laponie on ne trouvait pas jusqu’à récemment De crèche au pied et pas d’étoile sur le sapin de Noël car ils on garder leur racine païenne ygdrasil l’arbre monde ce sont nos réel racine européenne Les enciens dans leur infini sagesse nous ont laisser des marque pour pouvoir identifier le bon chemin et aussi les inquisiteurs dans leur infini méchanceté tordu ont également laisser des marques pour reconnaître le vrais du faux à qui sait regarder. Les dieux sont ici et ils peuvent tout voir ils suffit de croire en eux pour qu’ils reviennent croire en nous